Nina Wood

Schreiben aus Bruchstücken: Autotheorie als neue Form des Erzählens

Fachbereich Kunst

Das Dissertationsprojekt verfolgt eine interdisziplinär zwischen Literaturwissenschaft, philosophischer Ästhetik, psychoanalytischer und poststrukturalistischer Theorie angesiedelte Fragestellung, die sich auf die Darstellungsform von Autotheorien richtet. Als Subgenre der Autofiktion verbinden diese Texte autobiografisches Schreiben mit theoretischer Reflexion. Untersucht wird, inwiefern autotheoretische Ansätze weder auf eine bloße Narration des Ichs und seiner subjektiven Erfahrungswelten noch auf eine abstrakt-theoretische Generalisierung zielen. Vielmehr zeigt sich an ihren literarischen Selbstverständigungen der Versuch, die Offenheit und Unabgeschlossenheit subjektiver Existenz mit der bruchstückhaften, nicht-linearen Form ästhetisch zu verschalten – ein Verfahren, das das Spannungsverhältnis von Besonderem und Allgemeinem produktiv hält.

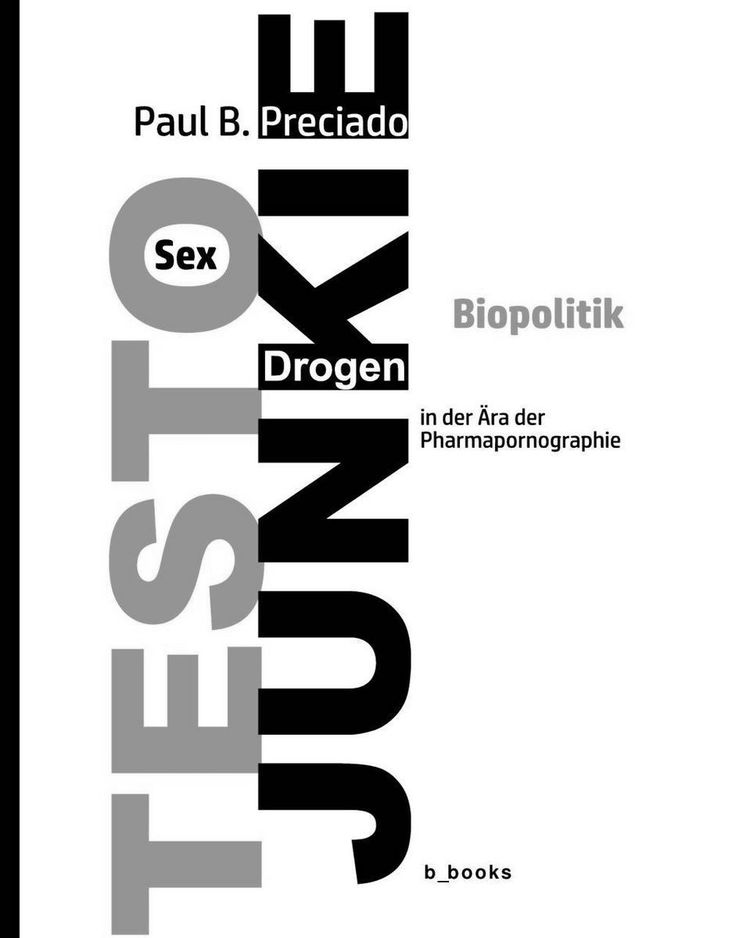

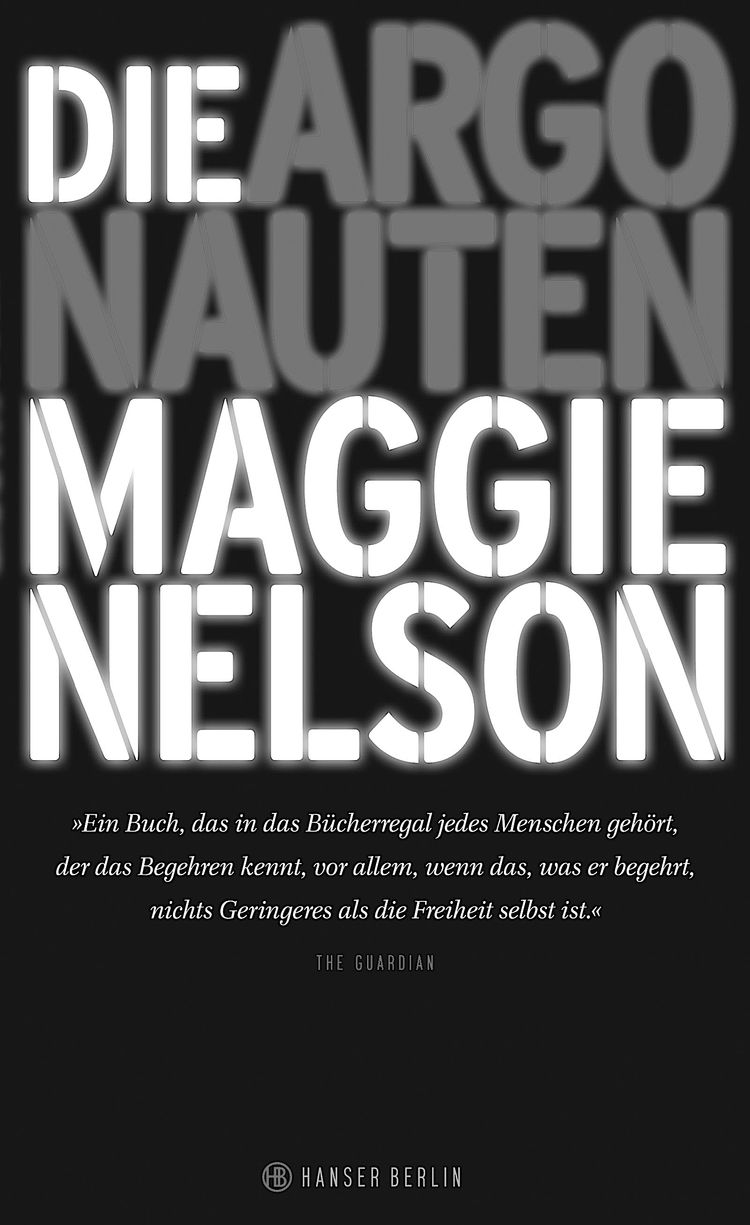

Exemplarisch zeigt sich dies in den Arbeiten von Paul B. Preciado und Maggie Nelson: Während Preciado in »Testo Junkie« (2013) seine eigene Transition als einen Prozess reflektiert, der untrennbar mit Verlust, Trauer und Tod verbunden ist, fokussiert Nelson in »The Argonauts« (2015) die nonbinäre Schwangerschaft als Neuanfang. Beide Texte verdeutlichen, dass Anfangen und Loslassen, Bindung und Trennung nicht nur im Allgemeinen miteinander verknüpft sind. Sie sind besonders in queeren Einsätzen, die eine nonbinäre Transition kontinuierlich halten wollen, notwendig für eine offene Setzung jenseits der heteronormativen, zweigeschlechtlichen Matrix. Das Projekt wird vom Evangelischen Studienwerk gefördert.

Betreuer_innen

Prof. Dr. Juliane Rebentisch (HfBK Hamburg)

Prof. Dr. Heinz Drügh (Goethe-Universität Frankfurt am Main)

Vita

Nina Wood ist Doktorandin an der Hochschule für Gestaltung Offenbach. Sie absolvierte ein Bachelorstudium in Integriertem Design an der Hochschule für Künste Bremen und ein Diplom in Kunst an der Hochschule für Gestaltung Offenbach. Ihre Arbeiten waren u.a. in folgenden Ausstellungen zu sehen: »als wäre ich du« (2023) im basis Projektraum Frankfurt, »Aus heutiger Sicht. Diskurse über Zukunft« (2021) im Museum Angewandte Kunst Frankfurt, »Aus unserer Werbung« (2019) in der HfG Kunsthalle Offenbach.

Foto: Alexander Paul Englert

Buchprojekte

Postskriptum über ästhetische Ideologien

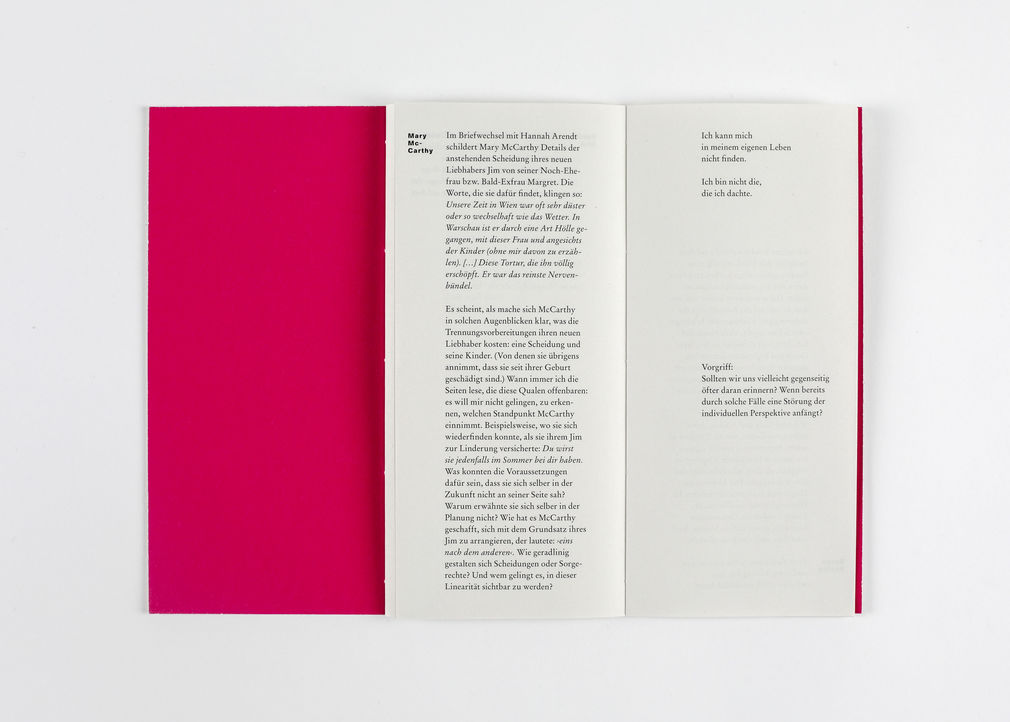

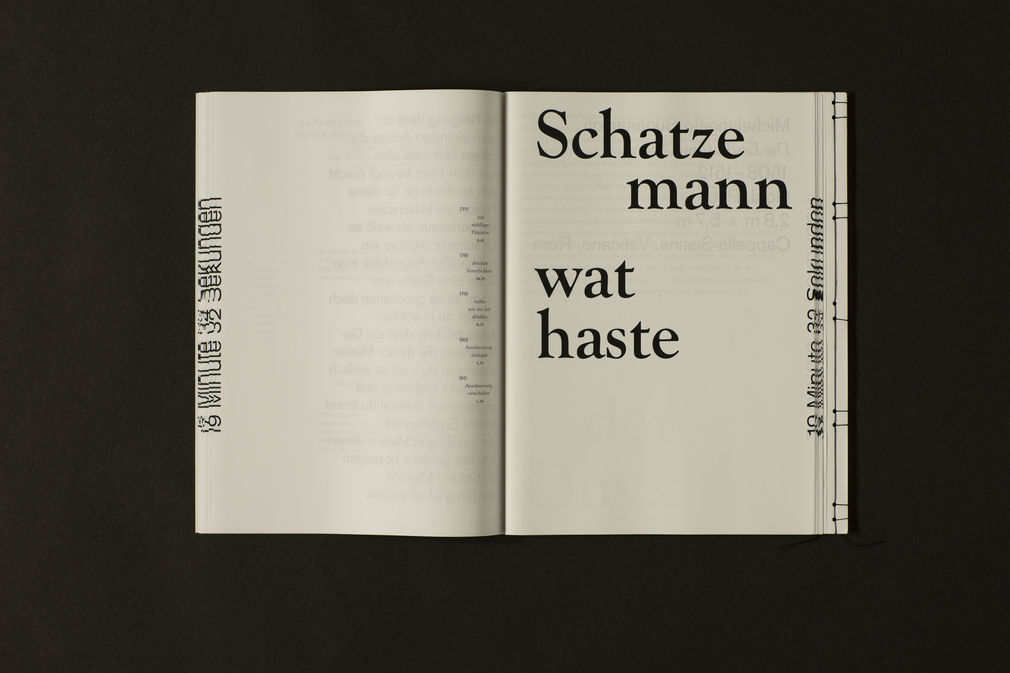

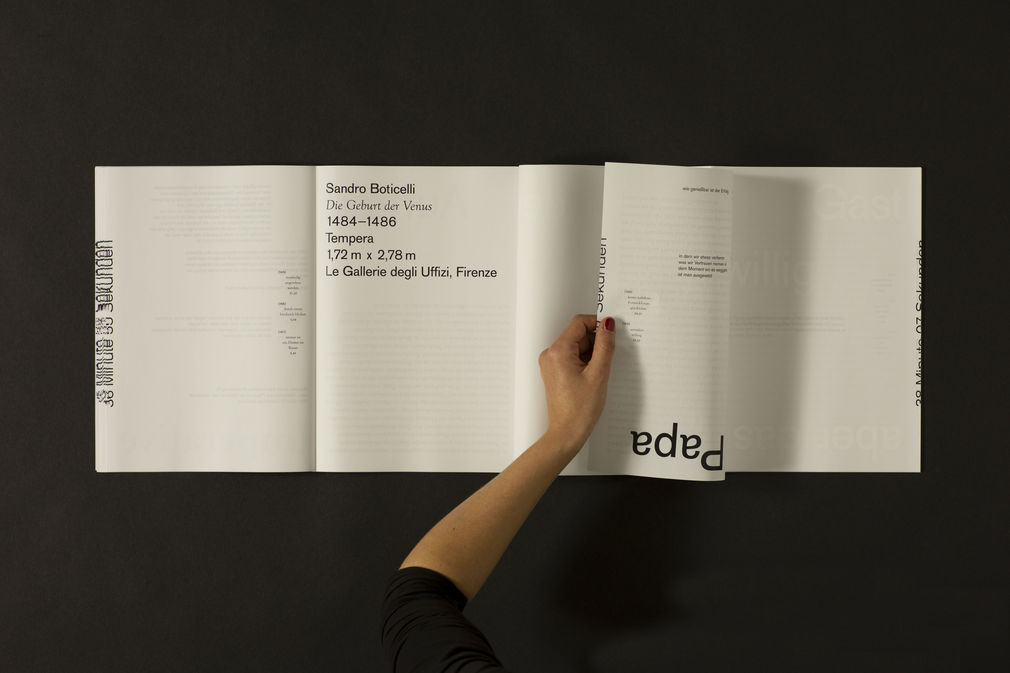

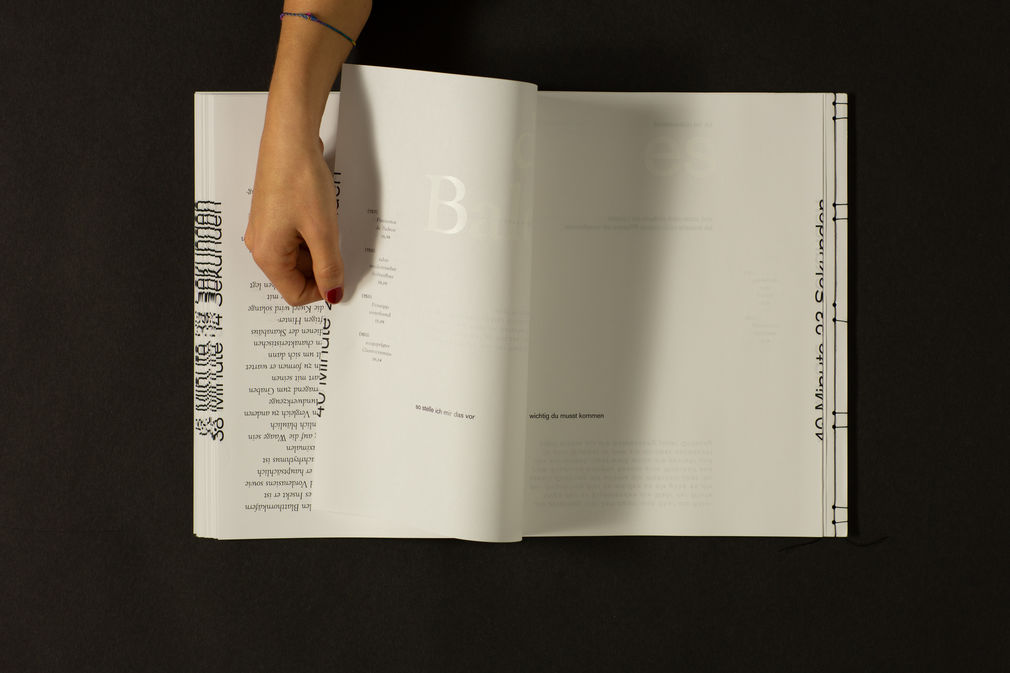

Im Rahmen meiner Tätigkeit als Tutorin im Grundkurs »Ideologien des Ästhetischen« am Lehrbereich Philosophie/Ästhetik habe ich gemeinsam mit Kolleginnen den Essayband Postskriptum über ästhetische Ideologien herausgegeben. Die Publikation versammelt eine Auswahl studentischer Essays, die sich mit ideologiekritischen Fragestellungen künstlerischer Darstellungsweisen befassen. Entstanden im Wintersemester 2024/25, wurden die Texte im Anschluss im Seminar für typografische Grundlagen gestalterisch weiterentwickelt. Jeder Essay widmet sich einem zeitgenössischen Phänomen im Spannungsfeld von Ästhetik, Macht und Subjektivierung, wobei die theoretischen Positionen jeweils durch eine eigenständige typografische Umsetzung visuell interpretiert werden. Der Band erschien in einer limitierten Auflage von 50 Exemplaren, deren Umschläge mit handgestaltetem Letraset gefertigt sind. Als Mitherausgeberin war ich an der Redaktion und der inhaltlichen Betreuung der Beiträge beteiligt.

Herausgeberinnen und Redaktion: Leonie Hunter, Johanna Siebein, Elinor Zoë Karl, Nina Wood

Autor:innen: Alessandro Cola, Smilla Carr, Malvine Klawitter, Momo Klose

Gestaltung: Anjali Gautam, Ye Ji Jeong, Gyumin Lee, Kira Müller, Joel-Gabriel Sanchez Palacio, Paula Charlie Sperling

Dank: Katja Kupfer, Charlotte Jakob, Riccarda Weih

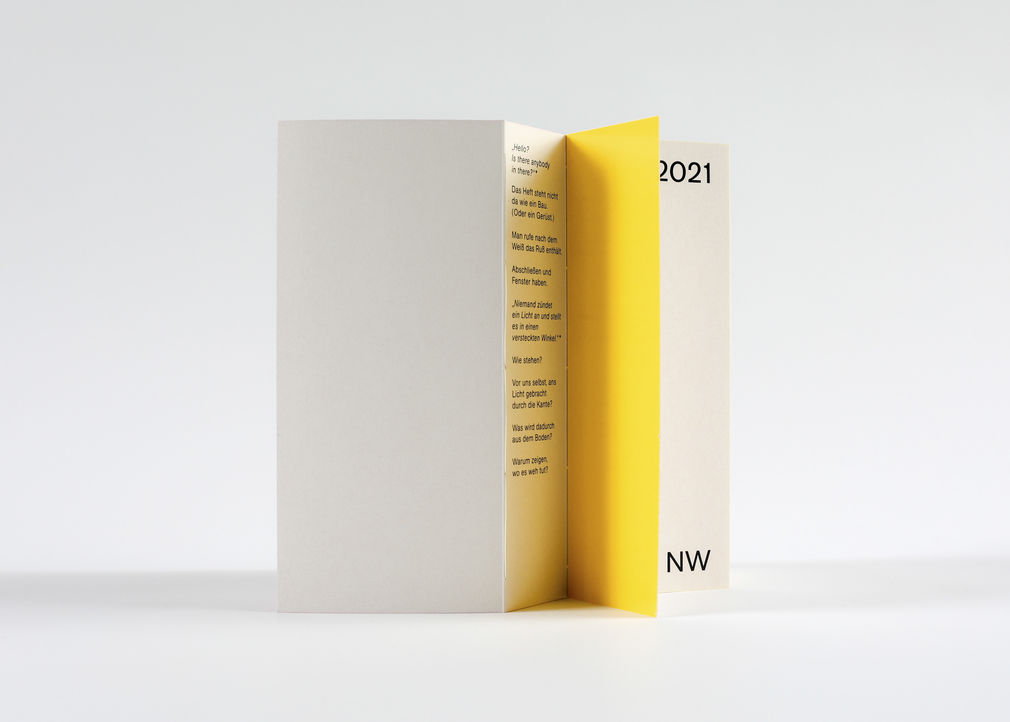

Erzählform. Unerkennbarkeit. Seele

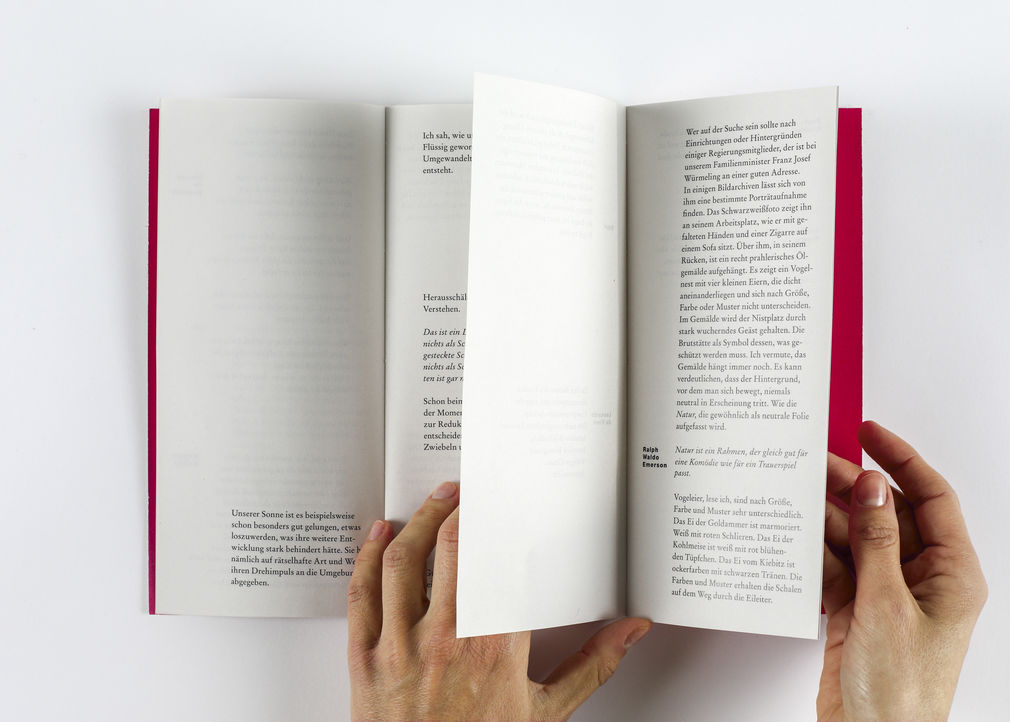

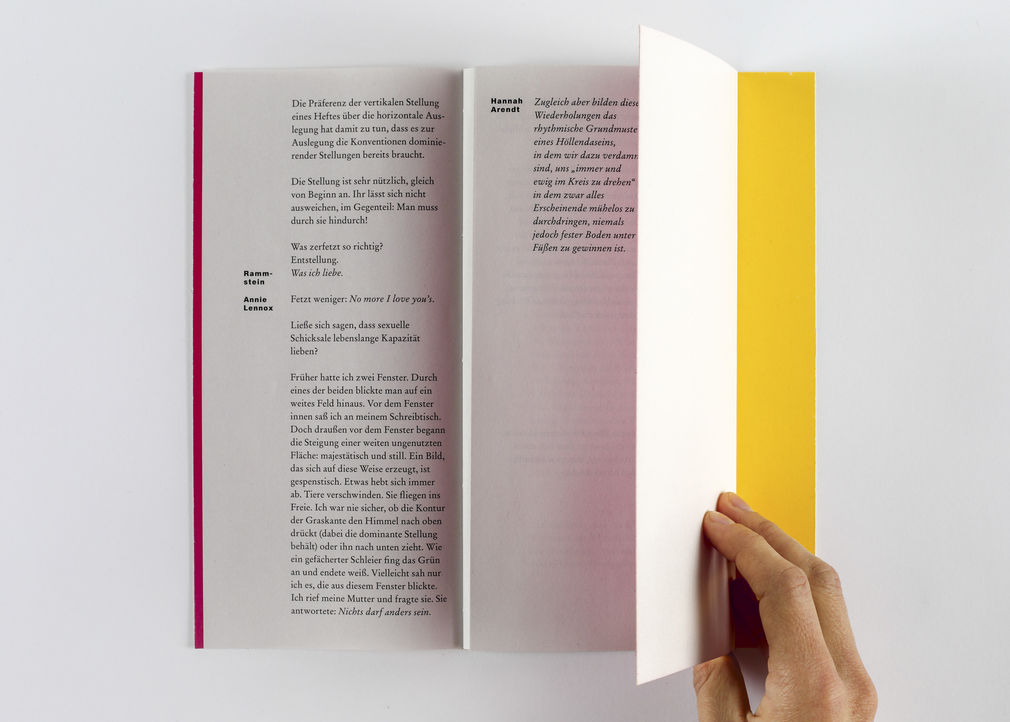

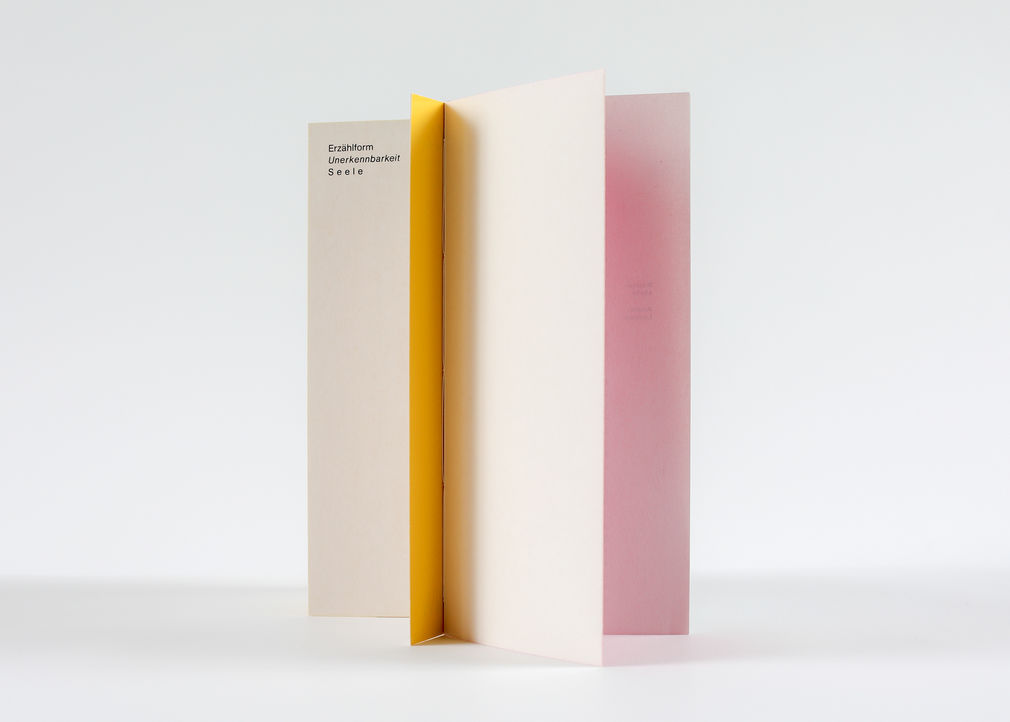

Der Buchkörper »Erzählform. Unerkennbarkeit. Seele« vereint eine gebundene typografische Komposition mit einem poetischen Zusammenhang aus Stimmen, Satzbildern und an Menschen geknüpfte Erzählungen. Besiebdrucktes Altpapier erfährt dabei eine formale Metamorphose, ohne dass dem Heft dabei nur eine fest zugewiesene Position zugeteilt werden muss. Durch diverse Zusammen- und Auffaltungen verwandeln sich die planen Flächen in skulptural anmutende Falt-Gebilde und lassen, derart variabel aufstellbar, ein exponiertes Licht- und Schattenspiel zu.

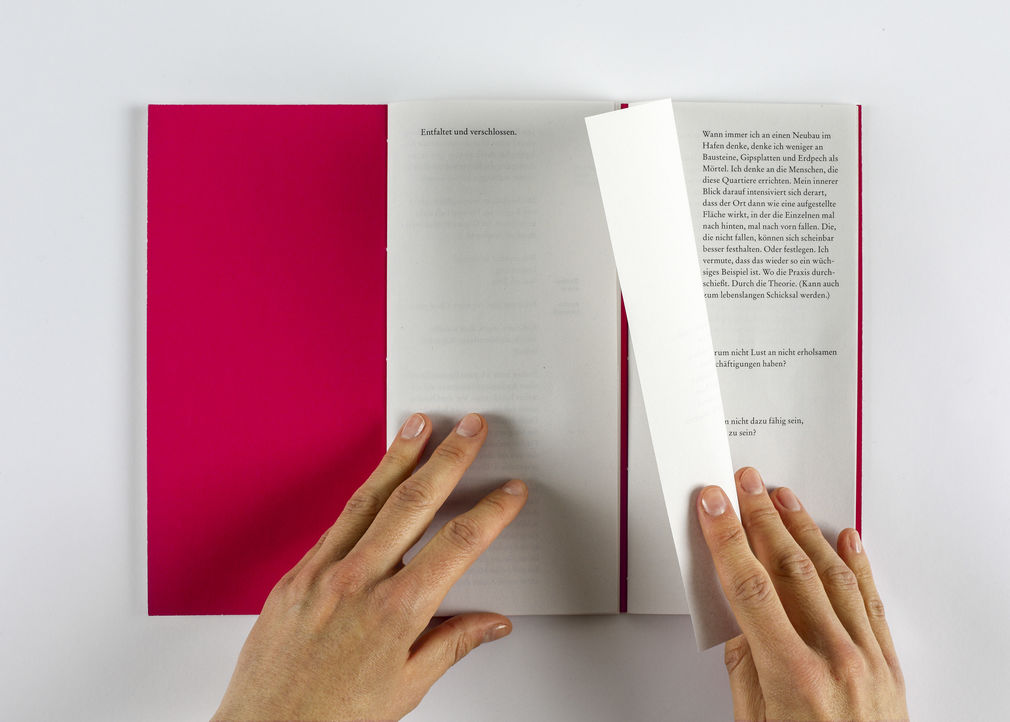

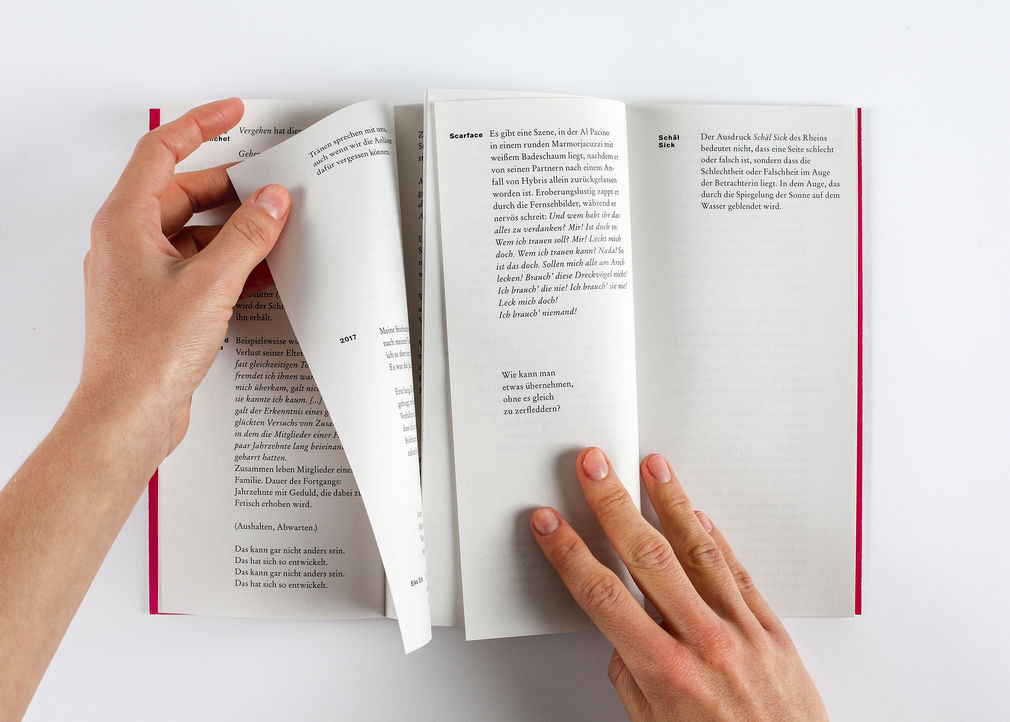

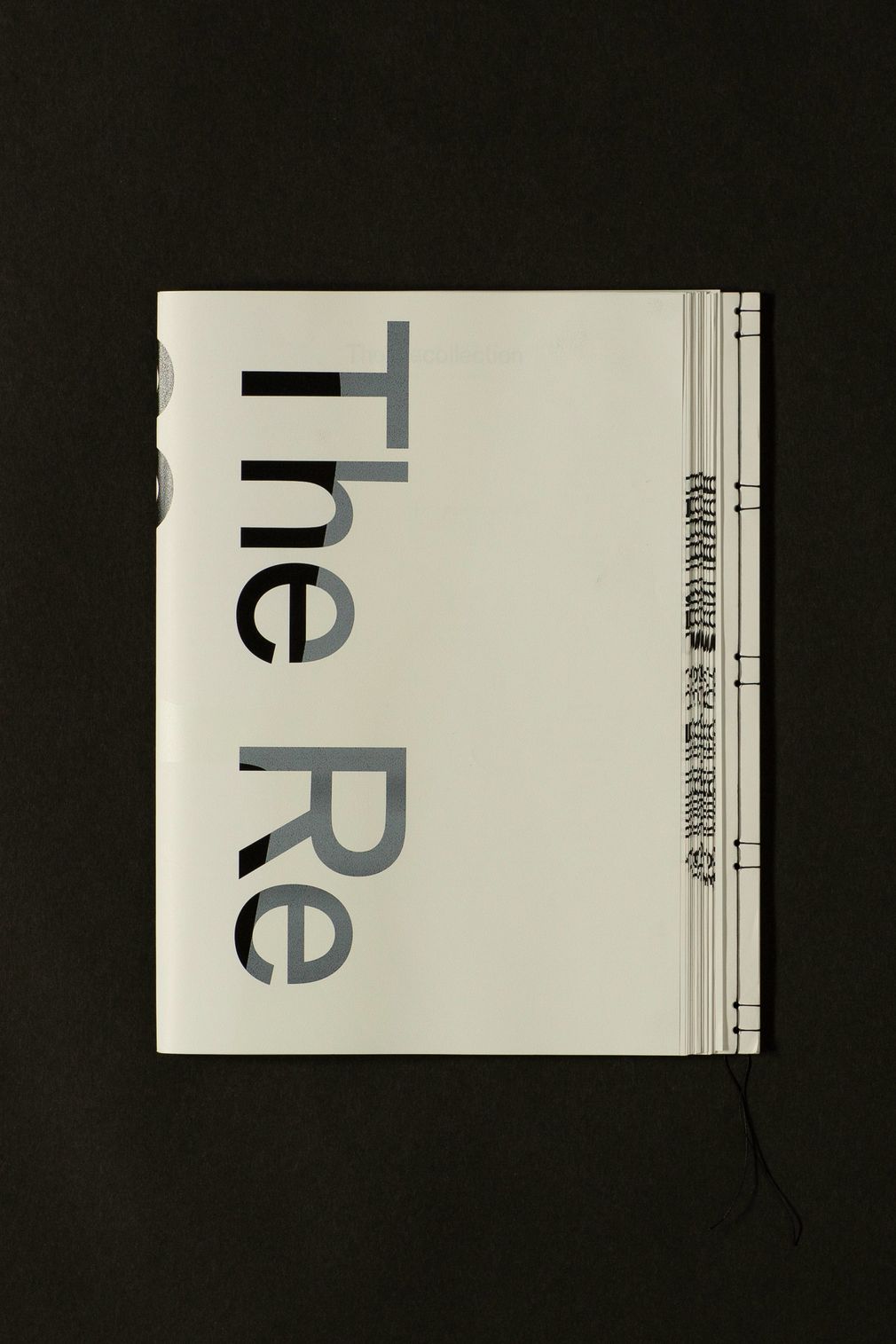

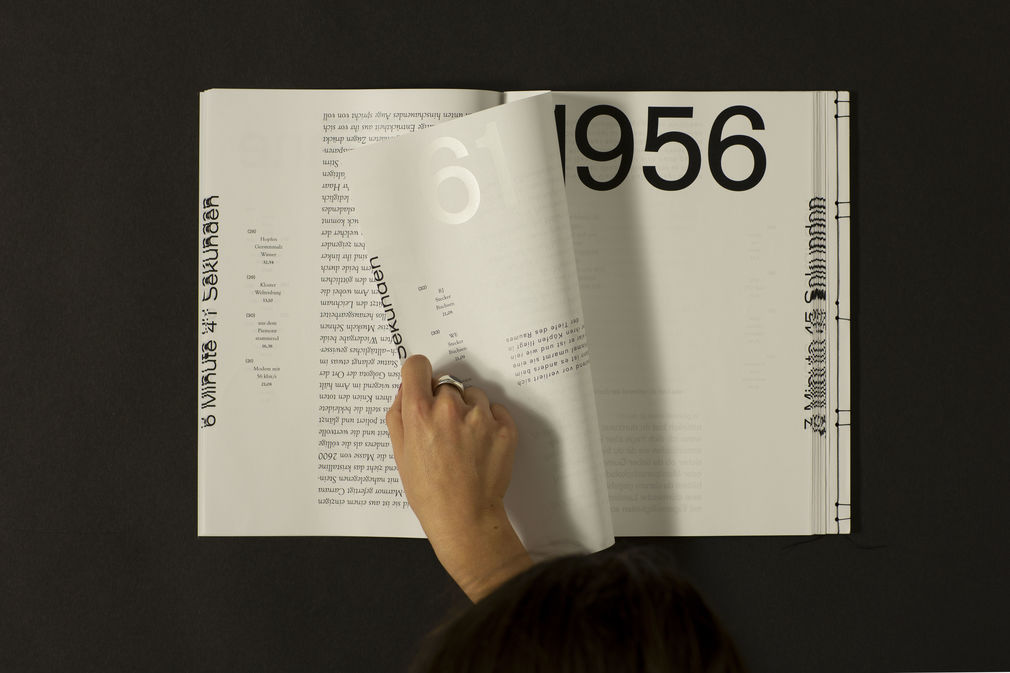

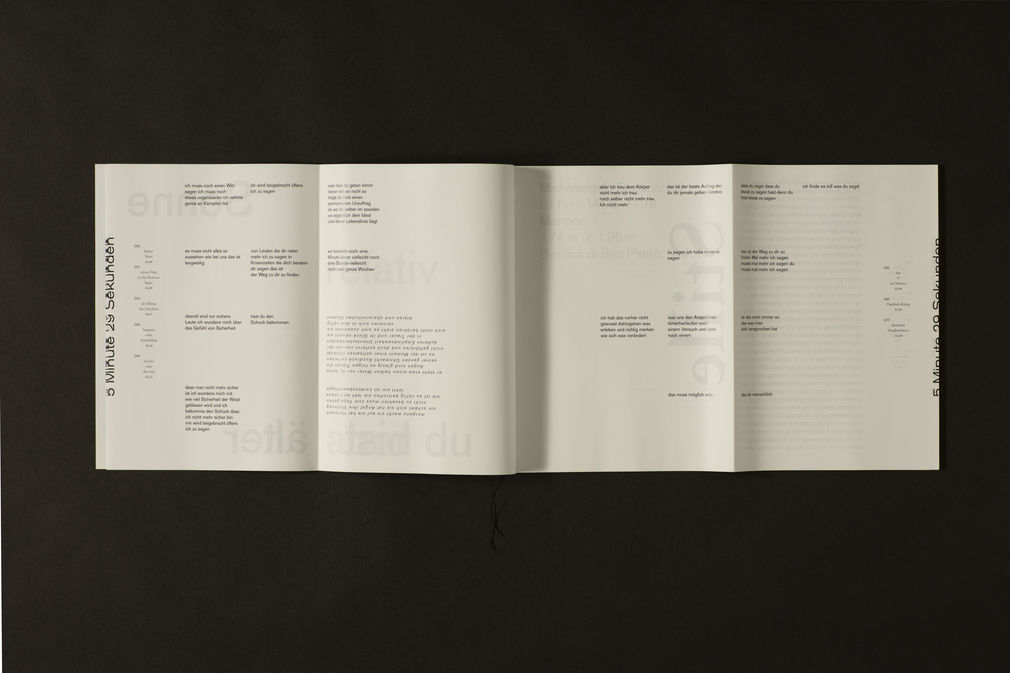

The Recollection

Die Arbeit »The Recollection« liefert eine gedanklich zu erweiternde Sammlung von Satzbildern, die in räumlichen Anordnungen sichtbar werden. Abgerissene Sprachebenen, Stimmen und Wörter erscheinen kompositorisch so, dass der Aufbau der weißen Seiten analog mit Rückzügen des Erinnerns korrespondieren kann. So findet sich der dialogische Textrhythmus der Innerlichkeit seinem Inhalt nicht entgegengesetzt, ruft ihn vielmehr stetig aus einem unabgeschlossenen Raum neu hervor. Alle Schnipsel bewegen sich im Gedächtnis und vermitteln den Bewusstseinszustand einer agierenden und reagierenden Beziehung zwischen lauter stillen Übergängen. Etwas fängt immer an und hört immer auf. Alle Zustände und Perspektiven passen zusammen und geraten doch in Widerspruch mit der Endlichkeit der Zeit.

Erinnere dich.

Das Licht hat sich gedreht und geht weiter;

das Feld ist grün, tauche ein.

Heiße Asche für Bäume.

Sich erreichen lassen.

Mit weit ausgestreckten Armen.

Alles war und ist auch dort.

Keine Bewegung je umsonst verändert.

News

Out now: Postskriptum über ästhetische Ideologien

Der Essayband »Postskriptum über ästhetische Ideologien« ist das Ergebnis einer interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen den HfG-Lehrgebieten Philosophie und Typografie. Er kann in der HfG-Bibliothek ausgeliehen und käuflich erworben werden.